행주산성 행주대첩 행주서원

행주산성 행주대첩 행주서원

[2025 ·1· 29 · 수요일(음력 설) 한국의산천 ]

행주대첩

1593년 2월 12일 (선조26) 하루동안의 전투에서 일본군을 물리치는 대승을 거두었다. 이후 일본군은 한성에서 철수하게 된다.

행주대첩은 진주대첩, 한산대첩과 함께 임진왜란 당시 3대 대첩 중의 하나로서

이여송이 이끄는 명나라의 본격적인 참전으로 류성룡 등이 이끈 조선 군과 합세하여 일본군의 점령 주둔지였던 평양성(1593년 1월, 제4차 평양성 전투)을 대파하고 탈환하자 일본 군은 남쪽으로 퇴각했다

전라관찰사였던 권율 역시 남하하는 명나라군에 호응해 한양을 수복하기 위해 한양 인근 고양 행주산성에 진지를 구축하고 주둔한다.

명나라는 계속해서 남진하여 한양으로 향했으나 평양성에서 대패한 복수를 하고자 벽제관(여석령:숫돌고개)에서 매복한 고바야카와 다카카게(小早川隆景)의 정예병에게 기습 공격을 당해 패한 후로는 기세가 꺾여 더 이상 남쪽으로의 진군을 포기하고 평양으로 되돌아갔던 것이다.(벽제관 전투)

여석령(숫돌고개) : 여석령은 벽제관에서 3km가량 떨어져 있는 고개로, 우리말 이름은 숫돌고개이다.

임진왜란 때 조선을 지원하러 온 명나라 이여송 장군이 벽제관에서 왜군에게 크게 패한 뒤 이곳으로 후퇴하여 복수를 다짐하며 무뎌진 칼날을 갈았다고 해서 숫돌고개라는 이름이 붙여졌다고 전한다.

북방에서 내려오던 조선 ·명 연합군과의 공조를 위해 행주산성에 진을 치고 있었던 3천의 조선군 병력은 고립된 신세가 되고 만다.

명나라에게 이긴 일본군은 조선군이 행주산성에 진지를 구축한다는 사실을 알고 벽제관 전투의 여세를 몰아 대대적인 공격 준비에 나섰다.

당시 왜군의 군사는 총 3만명에 이르렀고 편제 부대는 7개였으며 왜국의 명장, 고니시 유키나가(1558~1600, 향년 42세) 지휘하는 정예 병력이었다.

일본군이 1593년 2월 12일 (선조26) 하루동안 새벽부터 7차례에 걸쳐 총 공세를 퍼부었으나 행주성에 주둔 중이었던 조선군은 일본군에 병력, 무기에 열세였지만 권율 장군과 휘하 승군 포함 정병 2300여명과 백성들이 일치단결해 3만명의 왜군을 격퇴하자 이후 일본군은 한성에서 철수하게 된다.

행주대첩은 명나라 도움 없이 열세한 상황에서 군·관·민 힘을 합쳐 스스로 승리한 전투로 그 의미가 매우 크다.

행주서원

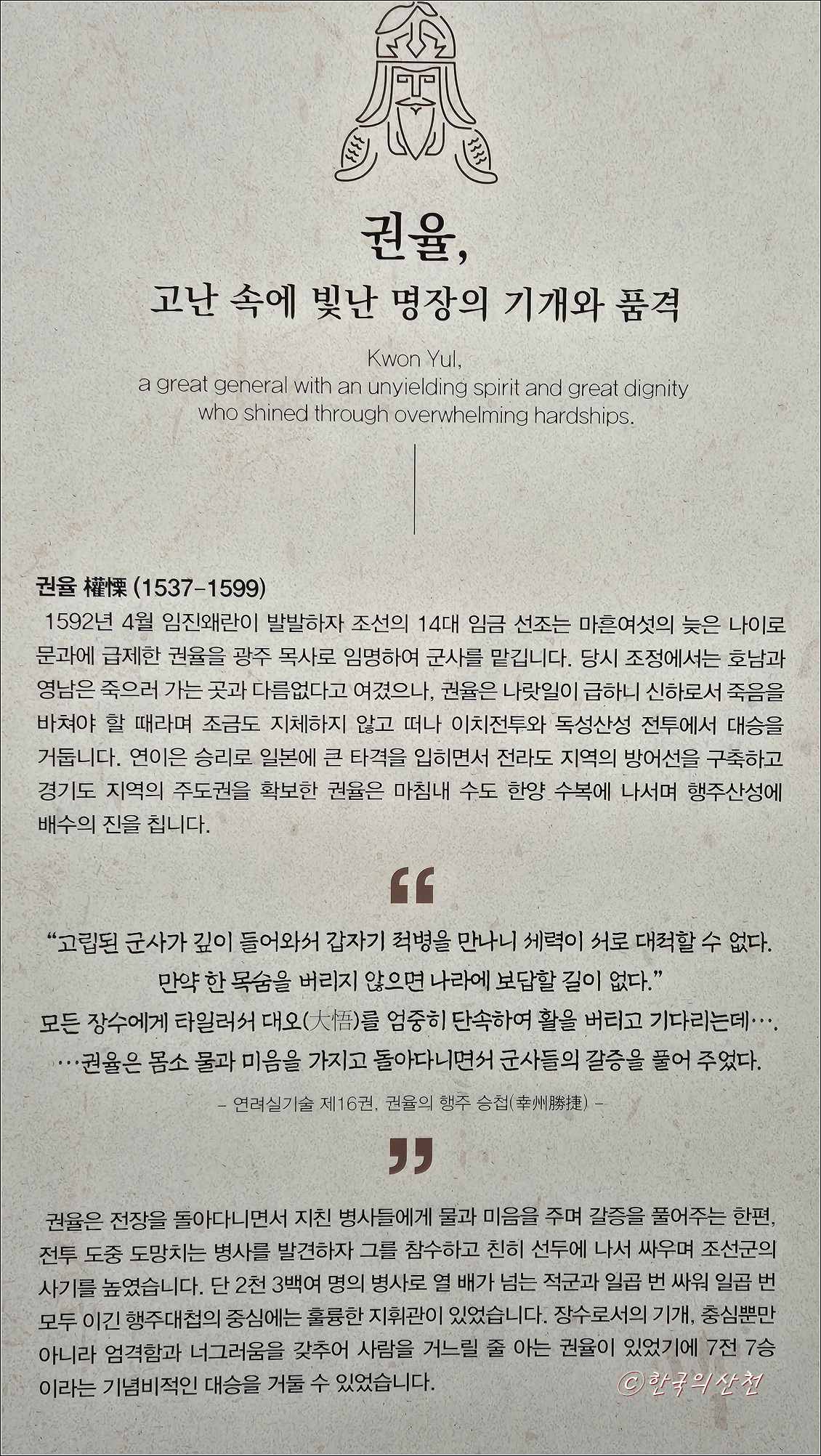

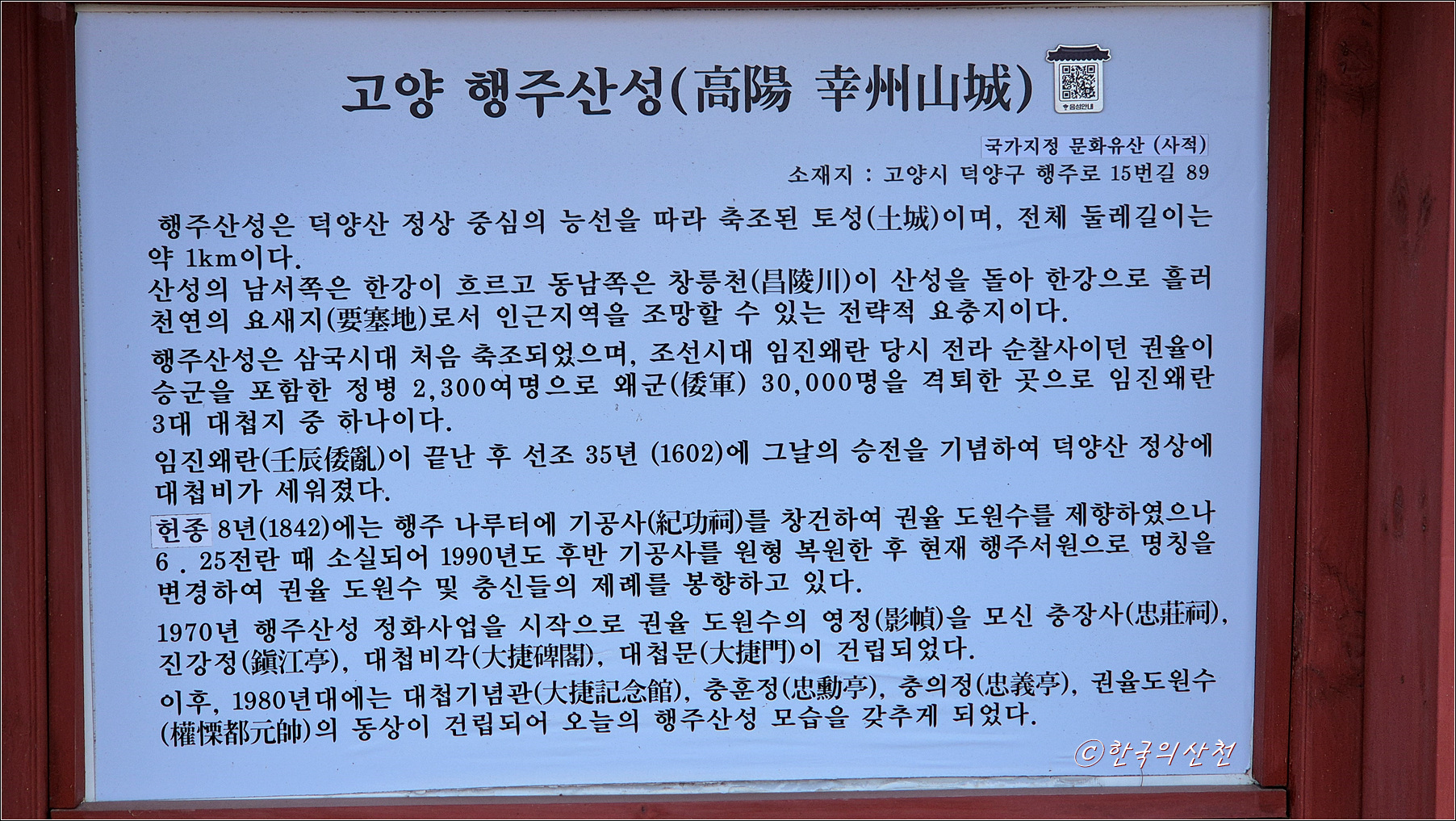

행주서원은 1842년에 세워졌으며 행주대첩을 이룬 충장공(忠莊公) 권율(權慄, 1537~1599) 도원수의 전공을 기리고 호국충절을 추모하기 위하여 왕명으로 건립된 사액서원이다. 행주산성이 있는 덕양산 아래 한강을 바라보며 남향하여 세워졌다. 사당이 완공되고 사당 이름은 ‘기공사(紀功祠)’라 하였다.

기공사는 권율 장군의 충절을 기리는 것을 목적으로 한 것이었으나 점차 후학을 가르치는 서원의 기능이 더해져 교육기관으로의 역할도 하게 되면서 그 명칭이 ‘행주서원’으로도 불리게 되었다.

조선 후기 대원군의 서원철폐령(1871년)에도 살아남은 유일한 고양지역의 서원이었으나 오랜 세월 동안 한강의 범람 등으로 건물이 훼손되어 보수와 중수를 거치다 한국전쟁 때는 사당이 완전히 소실되었다. 이후 1988년부터 부분적으로 복원작업을 시작하여 1999년에 이르러서야 현재 모습을 갖추게 되었다.

행주서원 내에 있는 행주대첩비

서원의 행주대첩비는 기공사가 건립된 후 1845년(헌종11년)에 세워진 것이다.

비문에는 행주산성 내의 행주대첩비(초건비) 내용과 기공사 건립과정이 추기로 기록되었다. 이 비석은 행주서원이 복원되기 이전 1970년대 행주산성 정화사업으로 조성된 행주산성 내 사당 충장사로 옮겨졌다가 2011년에 다시 현 위치로 옮겨왔다.

또 하나의 권율 사당으로는 행주산성 내에는 1969년 건립한 충장사(忠莊寺)가 있다

1970년대 충장사 앞으로 옮겨졌던 중건비는 행주서원지가 복원된 이후, 2011년 3월 행주서원 내 원자리로 이전하였다.

중건비는 받침돌 위에 비몸을 세우고 지붕돌을 얹은 모습이다. 헌종 11년(1845)에 세운 것으로, 비문은 구비의 내용을 그대로 옮기고, 비의 뒷면에 조인영이 일부 내용을 추가하여 비문을 짓고, 이유원이 글씨를 썼다.

행주서원 내부

행주(幸州) 지명에 대하여

행주치마에서 유래된것이 아닌 본래 경기도 고양지역의 옛 지명이다

본래 백제의 개백현(皆伯縣)이었는데 475년(문주왕 1)고구려가 점령하여 왕봉(王逢)으로 고쳤다. 757년(경덕왕 16)에 우왕현(遇王縣)으로 바꾸어 한양군(漢陽郡)의 영현(領縣)이 되었다.

940년(태조 23)에 행주라 하였고 1018년(현종 9)에 양주에 귀속시켰으며 1992년고양군이 시로 승격되어 행주동이 되었다.

행주산성 대첩문

행주(幸州)의 지명유래는 확실하지 않으며, 왕봉은 큰 봉우리의 뜻을 가져 강변유역에 있는 큰 산을 의미하는 데서 유래되었다. 이곳은 한양의 외곽지대로 한강을 끼고 있어 예로부터 군사적으로 중요시되던 곳이다.

조선시대에는 이곳에서 남쪽으로 행주나루를 건너 부평(富平)과 연결되었고, 북쪽으로 신원(新院)을 지나 고양에 닿았다

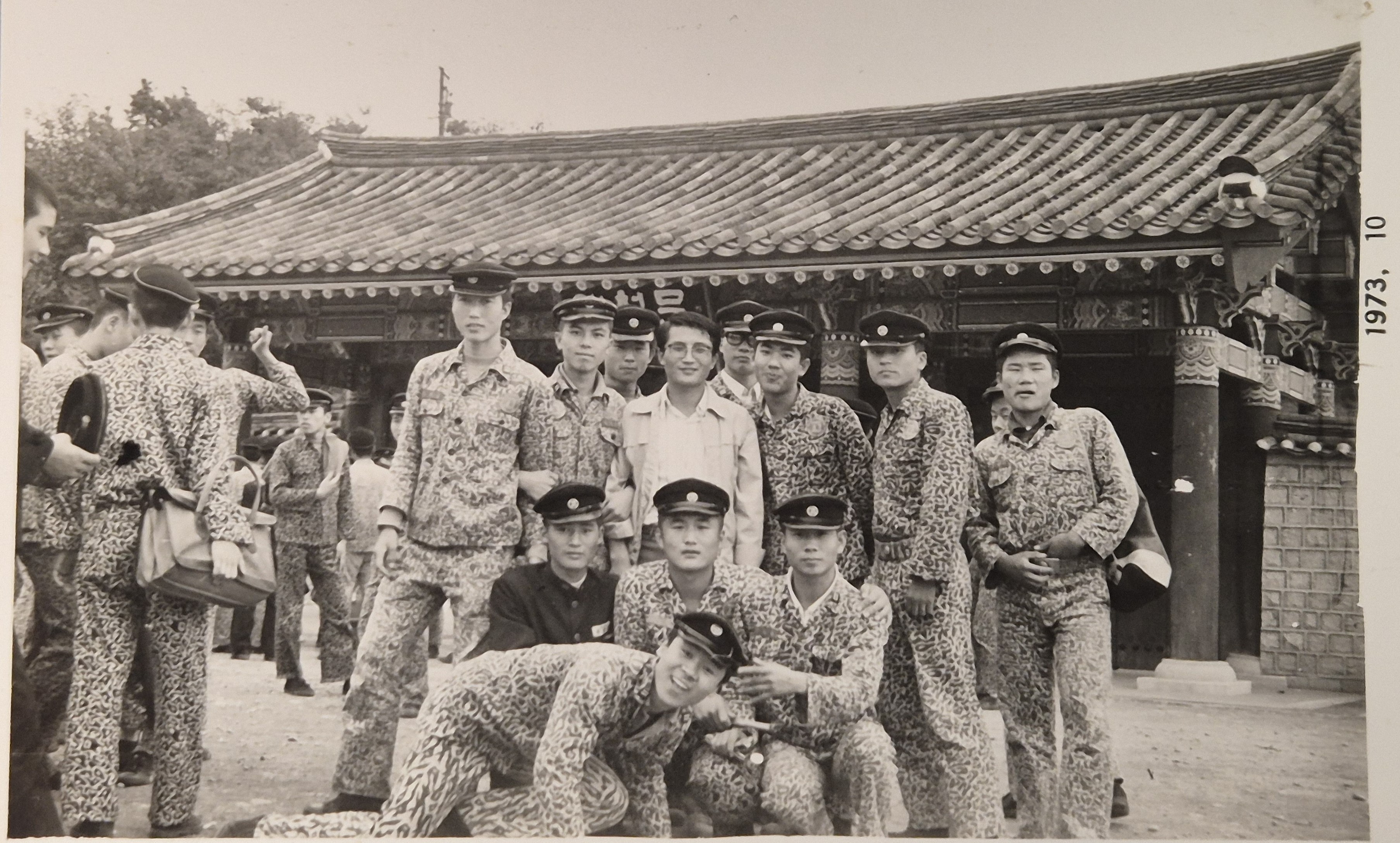

52년전 (행주대첩문)사진.(1973년 10월 고교2년. 검정 동복 교복을 입은 나)

다시는 돌아 갈수 없는 풋풋했던 시절 1973년 고교 2년 행주산성에서

52년전 대첩비각 앞에서

전쟁이 끝나고 선조 35년(1602년)에 권율 장군 부하들이 1.88m의 대첩비를 세웠는데, 이것이 사진의 대첩비각 안에 모셔져 있는 ‘초건비’이다. 초건비의 글씨는 명필 한석봉이 쓴 것으로 알려져 있는데 닳아서 잘 보이지 않아 1845년(헌종11년)에 다시 만들고 현재 행주서원내에 세워져 있다.

비문에는 행주산성 내의 행주대첩비(초건비) 내용과 기공사 건립과정이 추기로 기록되었다.

대첩비각 바로 위, 덕양산 정상에는 15.2m의 웅장한 행주대첩비가 세워져 있는데, 이것은 1963년 ‘문화재 정화사업’ 때 세운 ‘재건비’이다.

권율장군 동상

행주대첩은 한산도 대첩, 진주 대첩과 함께 임진왜란 3대 대첩 가운데 하나이다.

1593년 음력 2월 12일 하루 동안 벌어졌던 전투로서 권율 장군이 총지휘했다.

임진왜란이 끝난 후 일본에서 "누구 때문에 우리가 전쟁에서 진 것이냐?"라는 식의 책임 공방이 벌어졌는데, 여기서도 행주대첩에서 패배한 장수들이 원흉으로 지목되었을 정도로 임진왜란의 향방에 큰 영향을 미친 전투이다.

행주산성 일대는 자주 찾았지만 산성내에 입장하기는 몇십년 만이다

행주대첩 배경

명나라군이 내려오면서 일본군은 함경도 지방까지 진출한 부대까지 일제히 남하를 시작했다. 남하하는 명군과 지금의 경기도 고양시에 있는 벽제관에서 격돌하였다. 전투결과 일본군의 대승으로 명군의 남하는 멈추었고 명군과의 전투에 승리한 일본군이 한양의 서북방 전방인 행주성을 공격하였다.

독성산성 전투 이후 명나라군과 한양 합동작전을 위해 행주성에 주둔중인 전라도 순찰사 권율 휘하의 조선군 3천이었다. 일본군은 벽제관 전투(음력 1월 27일)에 이어 보름 만에 이 권율부대에게 재차 호전적 반응을 보이며 10배에 이르는 3만 대군을 모아 공격에 나선다(음력 2월 12일).

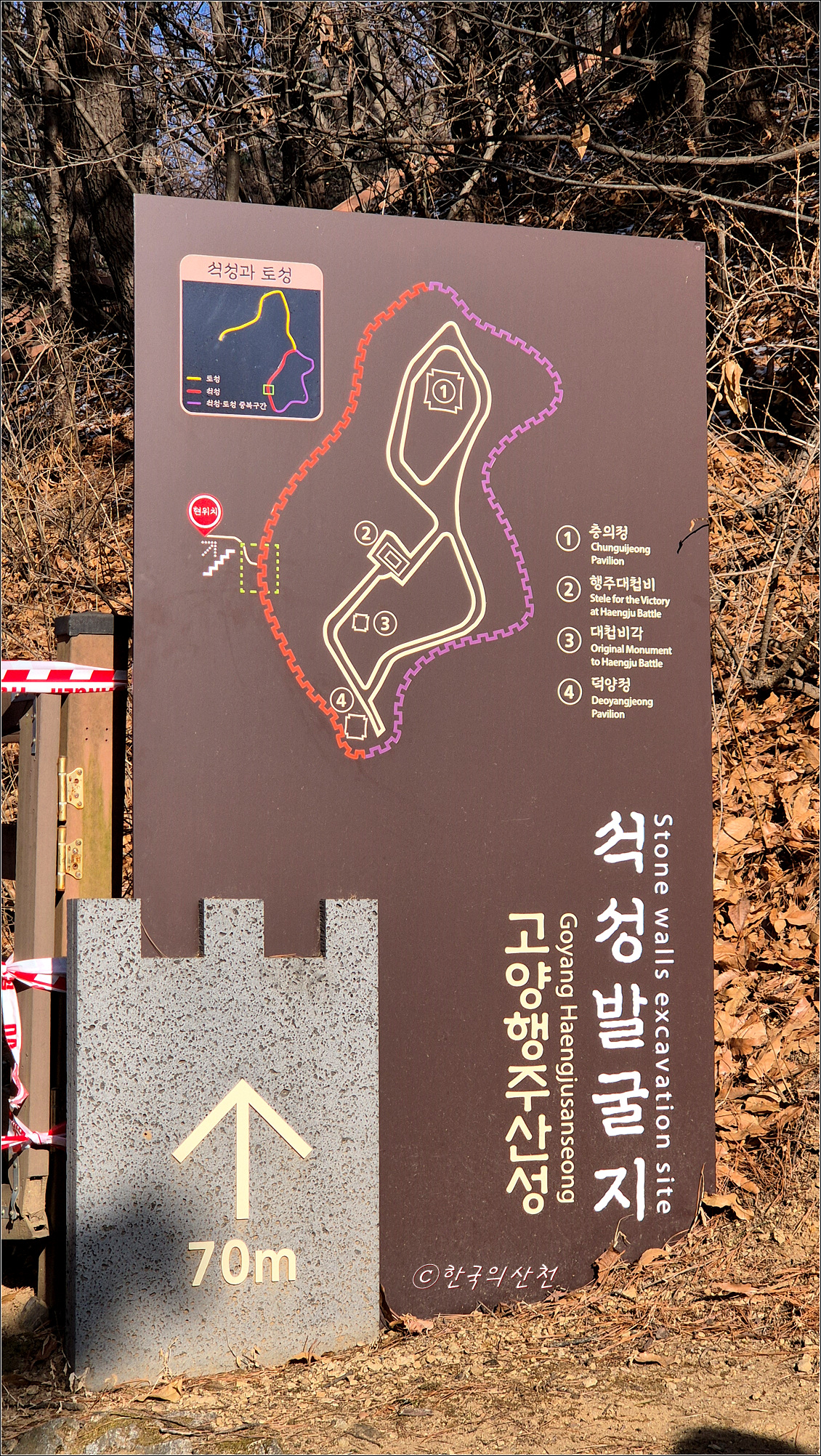

행주산성은 백제 시대 축성된 곳으로 내성인 석성과 외성인 토성이 있으며 밖으로 목책을 2중으로 두르고 있었다. 또한 한양 탈환을 위해 천자총통과 같은 각종 화포 그리고 화차(변이중 화차) 등을 배치하여 적을 대비하고 있었다.

반면 일본군의 총대장은 우키타 히데이에(宇喜多秀家)였으며, 2군에서 도요토미 히데요시의 대리장을 받아온 이시다 미츠나리(石田三成)도 이 전투에 참가했다. 3만의 대군세를 7개 부대로 나눠 차례로 공격해 왔었는데 대패하고 만다.

행주 대첩의 승리를 듣고서야 평양으로 회군하던 명나라의 군대도 다시 움직이기 시작하였고 나흘 뒤인 2월 16일 권율은 파주 산성으로 군세를 옮겨 정세를 관망하게 된다.

일본군은 파주 공격을 계획했으나 출진 중도에 되돌아갔다. 이 전투로 인해서 벽제관 등지에서의 승리로 다시 연합군에 대한 반격을 꾀하고 있던 일본군을 완전히 몰락시키게 된다.

이 전투 이후 약 2달간의 연합군과 일본군 사이에 소강기간이 있었다. 이 기간에 연합군과 일본군 사이에 일련의 접촉이 오고갔고 일본군 전군이 한성에서의 모든 것을 포기하고 부산 등지로 철수하는 대신 철수하는 과정에서는 연합군이 일본군에 대한 공격을 하지 않는 것을 보장하는 조건으로 합의가 이루어졌다.

결국 4월 18일 한성에서 패퇴하며 일년만에 조명연합군이 수도인 한성을 수복했다. 후에 권율은 이 공으로 도원수가 되었다

행주대첩에서 수적으로 10배 우세했음에도 패전했던 미츠나리는 일본으로 돌아간 뒤 세키가하라 전투에서 병력은 1.5배 우세하고 공격조건도 좋았음에도 또 참패한 뒤 참수되었다. 반면 권율은 이몽학의 난을 제압하고 전후 이순신, 원균과 함께 선무일등공신에 책봉되었고 벼슬은 한성부판윤(현재의 서울특별시장)까지 이르렀으며 사후 충장(忠莊)라는 시호까지 받아 후세에 이름을 길이 남겼다 (위키백과 참고)

행주산성 충장사 홍살문

누각안에 보존되고 있는 행주대첩비(구비 舊碑 )

행주산성에 있는 임진왜란 당시 행주대첩을 승리로 이끈 권율(1537∼1599) 장군의 공을 기념하기 위해 장군의 부하들이 세운 비이다.

현재 2기가 전하는데 하나는 처음 세워진 구비(舊碑:옛 비)이고, 다른 하나는 옛 비의 상태가 좋지 못하여 새로 세운 중건비로서 현재 행주서원 내에 있다.

행주대첩은 조선 선조 26년(1593) 권율장군이 서울을 되찾기 위해 군사 2,300명을 거느리고 행주산성에 진을 친 후 일본군 3만여명과 치열하게 격전을 벌여 마침내 승리로 이끈 대첩으로, 임진왜란 3대첩 중의 하나이다.

선조 35년(1602)에 세운 것으로, 비문은 최립이 짓고 한호가 글씨를 썼으며, 김상용이 비의 명칭을 썼다. 비의 뒷면은 장군의 사위인 이항복이 글을 짓고, 김현성이 썼다.

참고 문헌 행주대첩비<구비> - 국가유산청 국가유산포털

행주대첩의 승리 요인

1. 권율장군의 뛰어난 전략전술이 있었다.

2. 최첨단 과학 무기 신기전이 있었다.

3. 민·관·군의 혼신을 다한 협동심이 있었다.

4. 산성의 자연적, 지리적 조건이 탁월했다.

행주대첩은 임진왜란 발발 후 전세를 역전시킨 중요한 전환점이 되었다.

북한산 관악산 계양산 등 전망이 좋은 행주산성

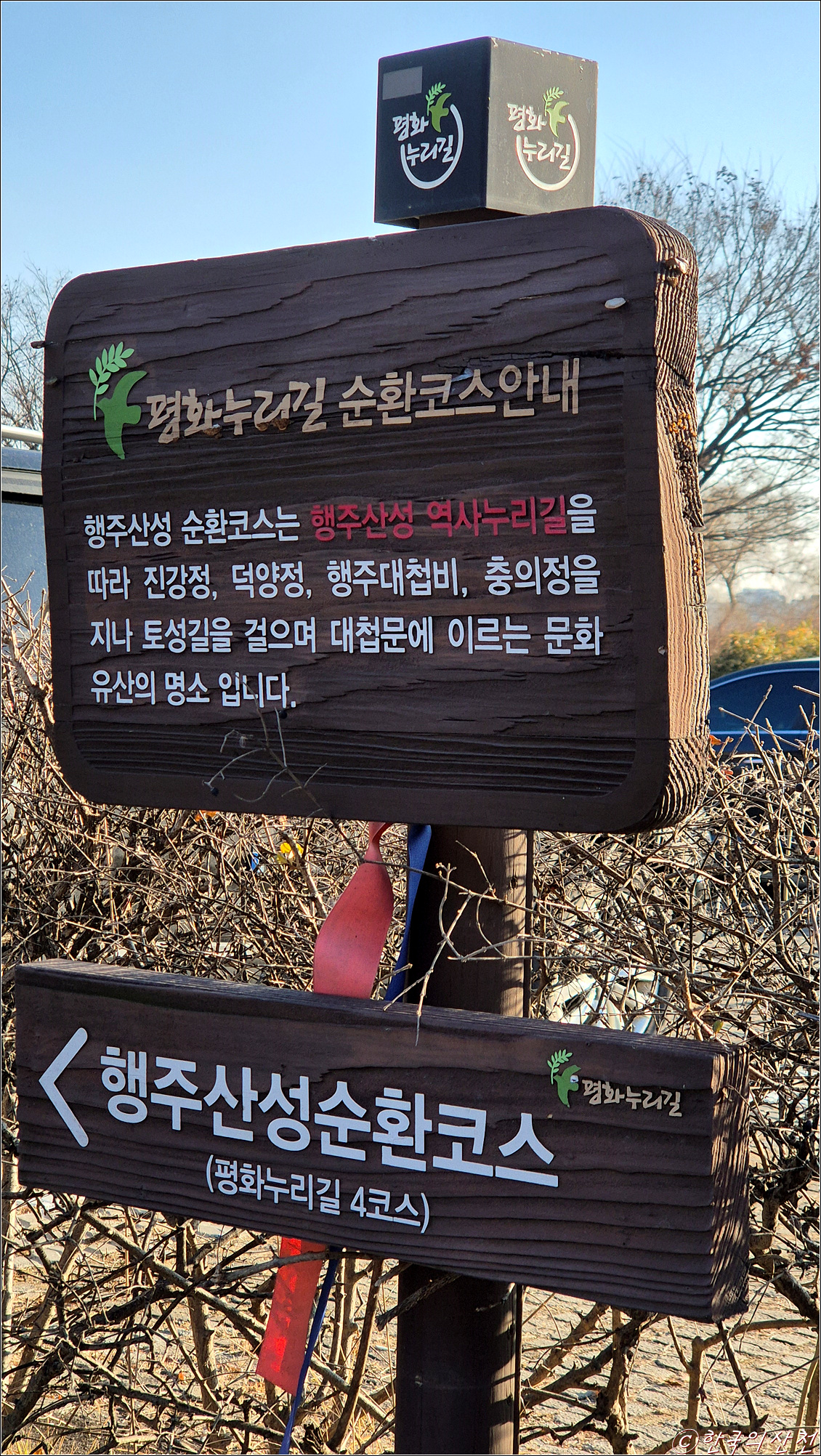

행주산성 답사 후 한강 수변길을 걷다.

강화도 53개 돈대 둘러보기 >>> 강화돈대 둘러보기

1월 산행지 1월 추천산 >>> https://koreasan.tistory.com/15607699

1월에 걷기 좋은 길 >>> https://koreasan.tistory.com/15607536

시산제 명산 시산제 추천산 시산제 제문 축문>>>https://koreasan.tistory.com/15607207

2월 산행지 2월의 명산 추천산 >>> https://koreasan.tistory.com/15607142

2월에 걷기 좋은 길 >>> https://koreasan.tistory.com/15607169

3월 추천산행지 3월의 명산 봄꽃산행지 >>> https://koreasan.tistory.com/15607556

3월 걷기 좋은 길 추천 여행지 >>> https://koreasan.tistory.com/15607570

4월 추천산행지 4월 명산 >>> https://koreasan.tistory.com/15607590

4월에 걷기 좋은 길 >>> https://koreasan.tistory.com/15607589

지족불욕(知足不辱) 만족할 줄 알면 욕됨이 없고,

지지불태(知止不殆) 그칠 줄 알면 위태롭지 않으니

가이장구(可以長久) 오래도록 편안할 것이다.

- 노자 도덕경에서

건강하고 즐겁게

대한민국 구석구석

한국의산천 일상탈출 더 보기 >>> https://koreasan.tistory.com/

한국의산천

거친호흡 몰아쉬며 바람저편 굽이치는 산맥넘어 손의자유 발의자유 정신의자유를 찾는다

koreasan.tistory.com